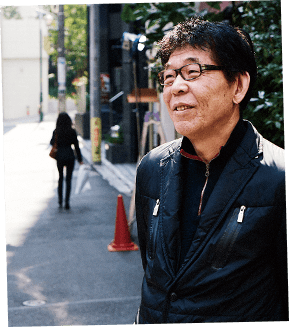

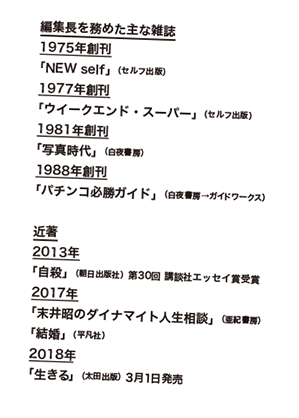

1948年6月14日生まれ。岡山県出身。高等学校を卒業後、大阪の工場へ集団就職ののち上京、キャバレーの看板描きやイラストレーターなどを経て、雑誌「NEW self」を創刊、編集者となる。同年セルフ出版(現・白夜書房)入社。編集長として「ウイークエンド・スーパー」「写真時代」「パチンコ必勝ガイド」など、次々と雑誌を創刊し話題に。2012年まで白夜書房の取締役編集局長を務める。編集者としての活動の傍ら、82年に初エッセイ「素敵なダイナマイトスキャンダル」を刊行、現在も文筆家として活動している。"面白く読める自殺の本"を書いてほしいと依頼されて執筆した「自殺」は、第30回講談社エッセイ賞を受賞。また、哀愁おやぢ平成歌謡ユニット"ペーソス"のサックス奏者としても活動。本作公開の18年に御年70歳を迎える。

実母のダイナマイト心中というあまりに強烈な体験から始まる、稀代の編集者の波乱にとんだ身辺記。切ないのに可笑しくて、人生がちょっと楽になる名エッセイ。1982年に北宋社より刊行され、角川書店(84)、筑摩書房(99)などから文庫化された。

──エロ雑誌の世界に入ったきっかけは?

僕がストリーキングをやったときに写真を撮ってくれたカメラマンが、外苑前の清風書房(外苑書房)という出版社に勤めだしたんです。そこは「愛苑」とか「りびどう」といった性科学雑誌を専門に出してましたが、若い人向けのエロ雑誌を出すことになって、彼から「イラスト描かない?」って電話があったんです。1971年、23歳の時でした。新しい雑誌は「ヤングV」といって、その創刊号の表紙デザインとイラストを3ページ描きました。そのころ、清風書房はどんどん新しい雑誌をつくっていた時で、仕事も次々頼まれるようになったんです。締め切りが明日とか、そんな急な仕事ばかりで、絵はだんだん雑になりましたね。イラストのほかにも漫画や取材記事、レイアウト、なんでも頼まれるようになった。映画の雑誌を創刊することになって、ロゴをつくって表紙のデザインまでやったんです。そんな矢先に会社がつぶれた。雑誌をどんどん出していたのは自転車操業だったんですね。原稿料は先付小切手といって3ヶ月後の日付が入ったもので貰っていて、慌てて銀行に持っていったけどダメでした。100万円以上あったからショックでしたよ。でも倒産して編集者が散らばって、その編集者が新しく入った出版社から仕事がくるようになって、もの凄く忙しくなった。そんななかで、のちに白夜書房の社長になる森下(信太郎)さんと知り合い、ビニ本のレイアウトを頼まれるようになりました。そのうち、輸入モノのふりをしたビニ本をつくってくれって言うんです。当時まだ“ビニ本”という言葉はなくて“袋モノ”って呼んでた時代ですけど。

──輸入モノの仕事は撮影から全部ですか?

そう。そのころ、スウェーデンやデンマークのポルノを輸入してマジックで消しを入れたのを、上野の中田商店なんかで売ってたんですけど、これがよく売れていたんです。しかし、税関を通す前にマジックで消さないといけないし、単価も高い。だったら、日本でつくって輸入したことにして売ればいいんじゃないかと。森下さんは素晴らしい発想をするんですね。撮影はもちろん外人を使わなきゃなんない。いまはコアマガジンの社長の中澤

(愼一)さんが、そのころ日本に遊びに来てたヒッピーの女の子や男を集めて、外人専門のモデルプロダクションやってたから、モデルは彼に頼んで。知り合いのカメラマンに撮影を頼んで、場所は予算がないので歌舞伎町のラブホテルです。写真の背景で、北欧じゃないのがバレますよね。だから、なるべくキッチュなインテリアが写らないように壁をバックにして撮影したり、ベッドの真上から撮ったりしてました。頁に英文があると洋モノに見えるから、輸入モノの「PLAYBOY」を買ってきて、レイアウトするときに英語の記事の部分を切りとってペッと貼り付ける。誰も読みはしないと思って。そんなのを2冊ほどつくったかな。そのうち書店で売る雑誌をつくりたいと森下さんが言いだして、それが「NEW SELF」。1号30万円で引き受けました。一応事務所もあったから事務所代、アルバイトを入れたのでアルバイト代、撮影代、原稿料など払ってたら赤字になっちゃった。編集が面白くなっていたし、どうしようかと思っていたら、森下さんから「NEW self」を発行するセルフ出版という会社をつくるから入ってくれって言われて、仕方なく入ったんです。

──末井さんは、エロ雑誌はドカタが読むものだという業界のムードへの反発があったとか。

反発じゃないけど。僕がフリーのころに出会ったエロ雑誌の編集者のなかにはコンプレックスをもってる人がいて、「読者はどうせドカタだから」「自分は中央公論にいた」「実は小説書いてる」とか言うんです、要するに、いまの自分は仮の姿だと言いたいわけ。だったら辞めればいいのにね。自分がエロ雑誌の編集者になったとき、あんなふうにだけはなりたくないという思いがあって、それで余計にエロを強調したのかもしれない。原稿依頼の相手には「エロ雑誌です!」とハッキリ言ったし、「ニューセルフは紀伊國屋書店では買えません」というキャチコピーをわざわざ入れたりもした。それでも平岡正明さんに原稿頼むときは、エロ雑誌とは言いづらくて「オナニストのための雑誌です!」と言いました。平岡さんは「オナニストか、わかった」と言って「体力論性欲篇」という連載をやってくれました。それがオナニストの立場から男女のセックスに闘争を挑むような物凄い内容でね。赤瀬川原平さんに原稿

頼んだら考え込んじゃって、できた原稿は夢のなかでタイプライターとセックスする話。僕はまともにエロをやる気がなくて、逸脱するのが面白かったんですね。

──「NEW self」は発禁になったんですよね。

編集部にいきなり捜査員が来て、「猥褻物販売容疑。おまんこが36箇所!」。堤玲子さんに書いてもらった小説がひっかかったんです。堤さんは僕と同じ岡山出身で、キオスクで働きながら小説書いていた。とても迫力のある人で、五木寛之が推してました。船知慧さんのロリータ小説もひっかかった。堤さんは純文学、船知さんはピカレスク小説の作家です。ふたりともエロ専門じゃない。

──警察とのいたちごっこは面白いですね。猥褻で警告されるのは、おもに写真でしたか?

「写真時代」のときは写真でしたね。曖昧なんですよ、猥褻の基準は。

──だから陰毛を剃ったり。

剃ったり、サインペンで書いたり。「書いてみよう」と言ったのは、荒木(経惟)さんだったかな。「昔、イラスト描いてたんだからやってみろ!」って。警察に呼ばれたとき「これ本物じゃないですから」と言ったけど、ダメでしたね。

──映画ではダッチワイフのメーカーに謝りに行く場面がありますけど、雑誌をつくってると謝罪は多かったんでしょうね。

謝りに行くだけでなく、ヤクザに監禁されたこともありますよ。原因は、モデルの陰毛がちょっと出たとか。ヤクザの愛人がモデルやってたんです。でも、命までとらないってわかってるわけ。僕を殺したって、なんのメリットもないですから。因縁つけてカネとってやろうって算段ですよ。だから殺されるどころか、

殴られもしない。殴ったら訴えられますから。殴りかかろうとする役と、「やめろやめろ!」って後ろから止める役がいてさ、そんなお芝居が面白いんですよ。こっちは金払わないと決めてるから、のらりくらり。「どうやって誠意を見せるんだ」「スイマセン」「スイマセンじゃ、誠意になんねーだろっ!」「スイマセン」。ヤクザは「カネ出せ」と言えない。言うと恐喝になるから。「幾らか用意させます」とか、こっちに言わせようとする。絶対言わないけどね。ヤクザは夜に強いんです。僕は昼間仕事があるから眠たくなって、ついついお金で片付けようかなと思ったりもする。

──映画のなかのガサ入れのシーンに心を動かされました。

発禁になりそうな予兆はあったんです。それで会議をやって、僕と社長が手錠かけられて連行される姿がテレビに映されたりすると会社としてマズいので、2人は出社しないことにしたんです。会社に来なくて電話だけは時々入れると。次の日電話したら「いま、来てますよ。警視庁の方が」と言われて。で、会社に行ったら逮捕はされなかったけど、いろんなものを押収された。何日かして、取り調べのために警視庁に通わされるんだけど、印刷屋さんも取次の人も、みんな呼ばれちゃって。荒木さんも呼ばれた。ああ見えて警察に弱いところがあるんですよ。そんな荒木さんが調書とられたのが申し訳なくて、落ち込みました。僕はどうなっても平気だけど、著者が呼ばれるのはキツかった。

──雑誌を出せなくなる悔しさは?

まったくなかったですね。8年もやって本当は飽き飽きしてたのに、売れてるからやめられない。だから解放感がありました。しかも終わり方がカッコいいじゃないですか。売れなくなって廃刊じゃなくて、いちばん売れているときに、パン! と発禁。

──映画は、「写真時代」の発禁を時代の変わり目として描いているように感じました。

そうなんです。以前は社会にグレーゾーンがいっぱいあって面白かった。権力側の対応も含めてね。少々過激なことやっても、

オッケーかなぁみたいな。かといって、反権力とか、そんなつもりで雑誌やってたわけじゃないんです。ちょっとオチョくるみたいな。いまはオチョくれないですよね。エロ雑誌全体が「写真時代」発禁のころからダメになっていった。ちょうどバブルのころでしょう。みんなの興味がお金やギャンブルに移行した。「パチンコ必勝ガイド」の創刊は狙ったわけじゃないけど、時代の波に呼ばれたっていうか。

──エロの業界のレジェンドの真鍋のオッちゃん(マナベ・プロ社長)を、これまたレジェンドの島本慶さん(舐達磨親方)が演じています。

なかなかよかったですね。雨のシーンが凄く印象に残ってます。道に散らばったモデルの宣材写真を拾おうと前かがみになった真鍋さんの脇を女の人たちが傘をさして通りすぎてゆく。エロ雑誌の時代の終わり、女の時代の始まりを表している。僕は女の性質もあるので、女の時代は好きです。

──エロ雑誌の世界に入ったきっかけは?

僕がストリーキングをやったときに写真を撮ってくれたカメラマンが、外苑前の清風書房(外苑書房)という出版社に勤めだしたんです。そこは「愛苑」とか「りびどう」といった性科学雑誌を専門に出してましたが、若い人向けのエロ雑誌を出すことになって、彼から「イラスト描かない?」って電話があったんです。1971年、23歳の時でした。新しい雑誌は「ヤングV」といって、その創刊号の表紙デザインとイラストを3ページ描きました。そのころ、清風書房はどんどん新しい雑誌をつくっていた時で、仕事も次々頼まれるようになったんです。締め切りが明日とか、そんな急な仕事ばかりで、絵はだんだん雑になりましたね。イラストのほかにも漫画や取材記事、レイアウト、なんでも頼まれるようになった。映画の雑誌を創刊することになって、ロゴをつくって表紙のデザインまでやったんです。そんな矢先に会社がつぶれた。雑誌をどんどん出していたのは自転車操業だったんですね。原稿料は先付小切手といって3ヶ月後の日付が入ったもので貰っていて、慌てて銀行に持っていったけどダメでした。100万円以上あったからショックでしたよ。でも倒産して編集者が散らばって、その編集者が新しく入った出版社から仕事がくるようになって、もの凄く忙しくなった。そんななかで、のちに白夜書房の社長になる森下(信太郎)さんと知り合い、ビニ本のレイアウトを頼まれるようになりました。そのうち、輸入モノのふりをしたビニ本をつくってくれって言うんです。当時まだ“ビニ本”という言葉はなくて“袋モノ”って呼んでた時代ですけど。

──輸入モノの仕事は撮影から全部ですか?

そう。そのころ、スウェーデンやデンマークのポルノを輸入してマジックで消しを入れたのを、上野の中田商店なんかで売ってたんですけど、これがよく売れていたんです。しかし、税関を通す前にマジックで消さないといけないし、単価も高い。だったら、日本でつくって輸入したことにして売ればいいんじゃないかと。森下さんは素晴らしい発想をするんですね。撮影はもちろん外人を使わなきゃなんない。いまはコアマガジンの社長の中澤(愼一)さんが、そのころ日本に遊びに来てたヒッピーの女の子や男を集めて、外人専門のモデルプロダクションやってたから、モデルは彼に頼んで。知り合いのカメラマンに撮影を頼んで、場所は予算がないので歌舞伎町のラブホテルです。写真の背景で、北欧じゃないのがバレますよね。だから、なるべくキッチュなインテリアが写らないように壁をバックにして撮影したり、ベッドの真上から撮ったりしてました。頁に英文があると洋モノに見えるから、輸入モノの「PLAYBOY」を買ってきて、レイアウトするときに英語の記事の部分を切りとってペッと貼り付ける。誰も読みはしないと思って。そんなのを2冊ほどつくったかな。そのうち書店で売る雑誌をつくりたいと森下さんが言いだして、それが「NEW SELF」。1号30万円で引き受けました。一応事務所もあったから事務所代、アルバイトを入れたのでアルバイト代、撮影代、原稿料など払ってたら赤字になっちゃった。編集が面白くなっていたし、どうしようかと思っていたら、森下さんから「NEW self」を発行するセルフ出版という会社をつくるから入ってくれって言われて、仕方なく入ったんです。

──末井さんは、エロ雑誌はドカタが読むものだという業界のムードへの反発があったとか。

反発じゃないけど。僕がフリーのころに出会ったエロ雑誌の編集者のなかにはコンプレックスをもってる人がいて、「読者はどうせドカタだから」「自分は中央公論にいた」「実は小説書いてる」とか言うんです、要するに、いまの自分は仮の姿だと言いたいわけ。だったら辞めればいいのにね。自分がエロ雑誌の編集者になったとき、あんなふうにだけはなりたくないという思いがあって、それで余計にエロを強調したのかもしれない。原稿依頼の相手には「エロ雑誌です!」とハッキリ言ったし、「ニューセルフは紀伊國屋書店では買えません」というキャチコピーをわざわざ入れたりもした。それでも平岡正明さんに原稿頼むときは、エロ雑誌とは言いづらくて「オナニストのための雑誌です!」と言いました。平岡さんは「オナニストか、わかった」と言って「体力論性欲篇」という連載をやってくれました。それがオナニストの立場から男女のセックスに闘争を挑むような物凄い内容でね。

赤瀬川原平さんに原稿頼んだら考え込んじゃって、できた原稿は夢のなかでタイプライターとセックスする話。僕はまともにエロをやる気がなくて、逸脱するのが面白かったんですね。

──「NEW self」は発禁になったんですよね。

編集部にいきなり捜査員が来て、「猥褻物販売容疑。おまんこが36箇所!」。堤玲子さんに書いてもらった小説がひっかかったんです。堤さんは僕と同じ岡山出身で、キオスクで働きながら小説書いていた。とても迫力のある人で、五木寛之が推してました。船知慧さんのロリータ小説もひっかかった。堤さんは純文学、船知さんはピカレスク小説の作家です。ふたりともエロ専門じゃない。

──警察とのいたちごっこは面白いですね。猥褻で警告されるのは、おもに写真でしたか?

「写真時代」のときは写真でしたね。曖昧なんですよ、猥褻の基準は。

──だから陰毛を剃ったり。

剃ったり、サインペンで書いたり。「書いてみよう」と言ったのは、荒木(経惟)さんだったかな。「昔、イラスト描いてたんだからやってみろ!」って。警察に呼ばれたとき「これ本物じゃないですから」と言ったけど、ダメでしたね。

──映画ではダッチワイフのメーカーに謝りに行く場面がありますけど、雑誌をつくってると謝罪は多かったんでしょうね。

謝りに行くだけでなく、ヤクザに監禁されたこともありますよ。原因は、モデルの陰毛がちょっと出たとか。ヤクザの愛人がモデルやってたんです。でも、命までとらないってわかってるわけ。僕を殺したって、なんのメリットもないですから。因縁つけてカネとってやろうって算段ですよ。だから殺されるどころか、殴られもしない。殴ったら訴えられますから。殴りかかろうとする役と、「やめろやめろ!」って後ろから止める役がいてさ、そんなお芝居が面白いんですよ。こっちは金払わないと決めてるから、のらりくらり。「どうやって誠意を見せるんだ」「スイマセン」「スイマセンじゃ、誠意になんねーだろっ!」「スイマセン」。ヤクザは「カネ出せ」と言えない。言うと恐喝になるから。「幾らか用意させます」とか、こっちに言わせようとする。絶対言わないけどね。ヤクザは夜に強いんです。僕は昼間仕事があるから眠たくなって、ついついお金で片付けようかなと思ったりもする。

──映画のなかのガサ入れのシーンに心を動かされました。

発禁になりそうな予兆はあったんです。それで会議をやって、僕と社長が手錠かけられて連行される姿がテレビに映されたりすると会社としてマズいので、2人は出社しないことにしたんです。会社に来なくて電話だけは時々入れると。次の日電話したら「いま、来てますよ。警視庁の方が」と言われて。で、会社に行ったら逮捕はされなかったけど、いろんなものを押収された。何日かして、取り調べのために警視庁に通わされるんだけど、印刷屋さんも取次の人も、みんな呼ばれちゃって。荒木さんも呼ばれた。ああ見えて警察に弱いところがあるんですよ。そんな荒木さんが調書とられたのが申し訳なくて、落ち込みました。僕はどうなっても平気だけど、著者が呼ばれるのはキツかった。

──雑誌を出せなくなる悔しさは?

まったくなかったですね。8年もやって本当は飽き飽きしてたのに、売れてるからやめられない。だから解放感がありました。しかも終わり方がカッコいいじゃないですか。売れなくなって廃刊じゃなくて、いちばん売れているときに、パン! と発禁。

──映画は、「写真時代」の発禁を時代の変わり目として描いているように感じました。

そうなんです。以前は社会にグレーゾーンがいっぱいあって面白かった。権力側の対応も含めてね。少々過激なことやっても、オッケーかなぁみたいな。かといって、反権力とか、そんなつもりで雑誌やってたわけじゃないんです。ちょっとオチョくるみたいな。いまはオチョくれないですよね。エロ雑誌全体が「写真時代」発禁のころからダメになっていった。ちょうどバブルのころでしょう。みんなの興味がお金やギャンブルに移行した。「パチンコ必勝ガイド」の創刊は狙ったわけじゃないけど、時代の波に呼ばれたっていうか。

──エロの業界のレジェンドの真鍋のオッちゃん(マナベ・プロ社長)を、これまたレジェンドの島本慶さん(舐達磨親方)が演じています。

なかなかよかったですね。雨のシーンが凄く印象に残ってます。道に散らばったモデルの宣材写真を拾おうと前かがみになった真鍋さんの脇を女の人たちが傘をさして通りすぎてゆく。エロ雑誌の時代の終わり、女の時代の始まりを表している。僕は女の性質もあるので、女の時代は好きです。